党的十八大以来,习近平总书记高度重视历史文化在城市发展、城市更新中的作用,反复强调“历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产”“保护好传统街区,保护好古建筑,保护好文物,就是保存了城市的历史和文脉”等。

2015年,中央城市工作会议指出,"要保护弘扬中华优秀传统文化,延续城市历史‘文脉’,保护好前人留下的文化遗产。"

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》。

2023年,住房和城乡建设部印发《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》。

……

文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。文艺作品如何反映时代、关照现实、深入生活、扎根人民?南京市话剧团原创话剧《小西湖》,聚焦南京城市更新实践,紧扣城市文脉传承主题,以人民大众喜爱的轻喜剧手法,于街头巷陌、邻里日常、百姓烟火中,彰显新形势下党委政府以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业,推动城市高质量发展的创新探索和为民情怀。

“这面湖水她一直都在,就在我们老百姓的心里。”6月22日,随着剧中人徐香美这句台词,南京市话剧团原创话剧《小西湖》圆满完成了在中央党校(国家行政学院)的演出,为1400多名在校学员们呈现了城市文脉最温暖的底色。这也是该剧推出两年来的第56场演出。全程热烈的掌声展现了观众对该剧的好评与认可。

城市更新,一头牵着城市规划与建设,一头系着居民生活品质。位于南京市秦淮区的小西湖街区是南京历史文化名城保护规划确定的历史风貌区之一,也是南京明清风貌特征保留较为完整的居住型街区之一,文化底蕴深厚,是南京老城8个传统民居类历史风貌区中的一员。然而,由于长时间的自然侵蚀和人为破坏,小西湖街区逐渐演变为一个老棚户区。街区布局杂乱无章,房屋因年久失修而破败不堪,居住环境拥挤潮湿,居住人数众多而人均居住面积却极小,整个片区与现代城市的发展格格不入。

如何让小西湖既保有历史风貌,又能有活力可持续?南京创新提出“小尺度、渐进式”的微更新模式。在小西湖街区的更新改造过程中,南京持续推进老房子、老建筑活化利用,一方面引入老澡堂、餐饮等业态,满足居民生活需要,另一方面不断丰富文化体验项目,展现历史街区新风貌。2021年,改造后的小西湖摆脱了原先的杂乱与逼仄,取而代之的是舒适且便利的新生活环境。漫步街区,悠长的街巷、古朴的砖墙、雅致的院落,更新改造后的老建筑透出历史与文化的厚重底蕴;转角咖啡屋、秦淮灯彩博物馆、花间堂精品民宿、24小时书店……在保留传统老城的空间格局和肌理的同时,多元化业态让小西湖升腾出新的潮流范。

2022年,南京小西湖城市“微更新”案例荣获联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖创新设计奖。2025年,南京小西湖街区城市更新改造项目作为江苏省唯一,成功入选15个“全国城市文明建设优秀案例”。近期,央视新闻频道《新闻调查》栏目专题播出《南京微更新调查》,重点以小西湖街区为例,深度解析南京破题城市更新、让老旧街区重获新生的创新实践。

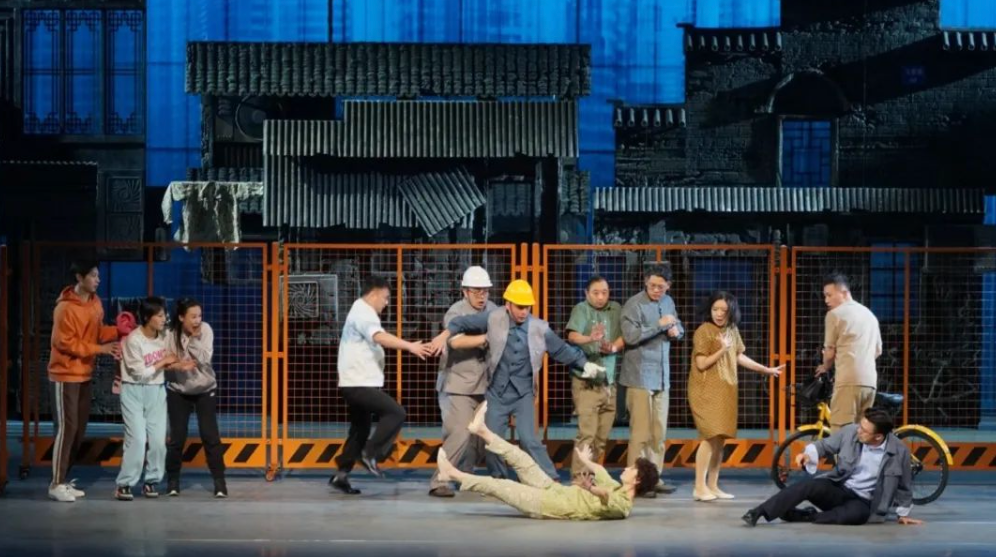

“文艺只有植根现实生活、紧跟时代潮流,才能发展繁荣;只有顺应民意、反映人民关切,才能充满活力。”2022年,南京市话剧团以小西湖街区城市更新改造为创作主题,力邀著名编剧唐栋、导演傅勇凡等国内顶级戏剧主创,汇聚文华表演奖得主于东江、白玉兰戏剧表演奖得主杨彦等南京市话剧团老中青三代优秀演员,策划创排原创话剧《小西湖》。舞台上,编剧以“螺蛳壳里做道场”的匠心,在戏剧时空里浓缩小西湖的筋骨与血肉——一个旧楼梯、一棵石榴树、一碗狮子头,一碗糖粥藕……生活的真实感和质感扑面而来。

叫卖烧饼的小贩穿行于狭窄巷道,快递员的电动车掠过斑驳的老墙……当小西湖面临发展更新时,改造总指挥于建东摒弃大拆大建,亲力亲为协调居民矛盾,甚至让出自家新房供“隔墙冤家”徐香美、朱家胜两家暂住;这对老邻居从争抢晾衣绳的斗气冤家,到房屋打通后互诉“人通,房就通”的和解,折射出物理空间与心灵隔阂的双重消融。与此同时,曾被拆散的青梅竹马徐莹莹与朱大鹏破镜重圆,房东秦嫂从阻挠者蜕变为改造支持者——他们共同演绎着老城焕新的温情故事。一个个鲜活的角色,一个个巧妙的情节,不着一字、尽得精髓地把“以人民为中心”“民生为要”“延续城市文脉”的理念化入民心,把文化传承、生态文明建设、美好生活的追求变为现实。

好评如潮

守正创新书写时代答卷

两年多以来,话剧《小西湖》巡演足迹遍布北京、上海、南京、杭州、武汉、合肥、郑州等多个城市,56场演出所到之处好评如潮。

话剧《小西湖》的首批观众中有小西湖街区的居民,“这就是我们家的故事。”小西湖的居民跟着剧情一起哭、一起笑,“太亲切了,就像看到自己和邻居们在舞台上一样”。

来自上海的资深戏剧爱好者范女士评价话剧《小西湖》是一部经得起“一而再,再而三”欣赏的好剧。她也因此来南京两次打卡了小西湖街区,“走在街巷中,脑海里总是浮现出舞台上的画面。在拐角的咖啡馆坐下,眼前又似乎看到了徐家母女、朱家父子。南京的老城南映照出小西湖的和谐宜居,时尚又浪漫”。

已经“五刷”的观众陈先生是南京市话剧团的铁杆粉丝,“每次看都有全新的感受,每一次演出的细节都在不断地提升,调度也更加紧凑,越演越好的一部剧。

武汉的观众张女士今年68岁,舞台上的故事也如同她人生的所见所闻,“这部剧最好看的地方就是真实,我家附近也有不少历史建筑,这些老建筑是城市的文化,好好留住才能让更多年轻人也看看”。

……

2023年11月,话剧《小西湖》在北京天桥剧场成功上演,并于次日在中国文联召开专家座谈会。中央文史研究馆馆员、中国文艺评论家协会首届主席仲呈祥在观演后评价该剧立意站位很高,写出了中国式现代化城市发展过程中如何赓续城市文脉的新探索;著名评论家汪守德表示,话剧《小西湖》的戏剧性构建和文学性表达特别令人欣赏;中国艺术研究院话剧研究所所长、研究员宋宝珍称赞该剧以接地气、有性格的人物塑造,将古都特色、金陵风情、南京情调透过剧中人的行动和言语自然而然地表现出来,凸显了新时代、新生活的新意味、新生趣。

2024年6月6日,人民日报刊文《从“小西湖”阅览大民生》,聚焦话剧《小西湖》“城市更新”、“文化传承”的精神内涵,表达了人民追求美好生活的愿景。

“一个时代有一个时代的文艺,一个时代有一个时代的精神。任何一个时代的经典文艺作品,都是那个时代社会生活和精神的写照,都具有那个时代的烙印和特征。任何一个时代的文艺,只有同国家和民族紧紧维系、休戚与共,才能发出振聋发聩的声音。”话剧《小西湖》观照现实生活,回应时代课题,生动展现了中国现代化城市实践过程中保护历史文化遗产、传承城市文脉的新探索,践行了习近平总书记提出的“让城市留下记忆,让人们记住乡愁”。

创作以来,话剧《小西湖》得到各级高度关注,先后立项2022年度南京市重大题材文艺创作项目、江苏省重大题材文艺创作项目,2023年度江苏省舞台艺术精品扶持工程重点投入剧目,2024国家艺术基金传播交流推广资助项目,荣获2023紫金文化艺术节优秀剧目奖、优秀表演奖。

新一轮巡演在即。重整行装,再次出发,文投集团、演艺集团将持续指导南京市话剧团,精心打磨这部作品,努力将话剧《小西湖》打造成为一部立得住、叫得响、传得开的舞台经典,让小西湖的这片湖水,永远流淌在百姓心中。

官方微博

官方微博

官方微信

官方微信